はじめに

『東洋哲学覚書 意識の形而上学 ―大乗起信論の哲学』

井筒俊彦著

を読んで、新たに拓けた知見について記す。

問題意識

こうした本を読むとき私はいつも以下の問いを解決したいと考えている。

「真如はなぜ分節するのか」

真如の私的定義

私にとっての「真如」とは「一、であって部分をもたない」という「中論」の定義によっている。それは、時空の広がりをもたない、数学的「点」に似ており、超絶的高密度と考えられている宇宙の始まりの一点の状態以前の状態ともいえるかもしれない。

空間が無い状態とは、距離が無い状態である。そのような場合に「部分」の区別をつけられるはずはなく、従って「一」とは文字通りの「一」であり、それ以外などという外部も裏も無い。

そのような性質は「熱死」状態に酷似している。全て(という概念はない)が静止(という概念もない)した世界(という概念もない)だ。いかなる非均衡もありえない場において、どのようにこの均衡が破られるのか?

移動するモノはなく(部分がないから)、外的要因もなく(外部も内部もないから)、動くものも空間もない状況下で、いったい何が「動く」のか?

ビッグウォール的な問題

あたかも卵子の分割を思わせるような唐突な分節。ひとたびそれが起こった後であれば、物理学の知見でいかようにも考えうるのに、その前段階については手がかりが無い。これは、なぜ「物質が存在するか?」という問いに答えようとすることでも突き当たる問題であり、「宇宙の始め」「生命の始め」「意識の始め」などを探求する場合にも、同じだ。

物理の物理的限界

「量子」「物質」「脳」。これらのルーツに遡れっていくと次第に周囲は「白い靄」に覆われていきやがて「深い霧」に包まれる。

最大の密度をもった最小の空間のさらなる先にあるはずの、

「重さも広さも持たない状態=空」へ、物理は到達することはできない。なぜならば「物理」とは文字通り「物質のダルマ」を「物質のダルマ」によって追求する学問だからである。

勝義諦(真如・空・未分節)と世俗諦(妄念・物質・分節体)

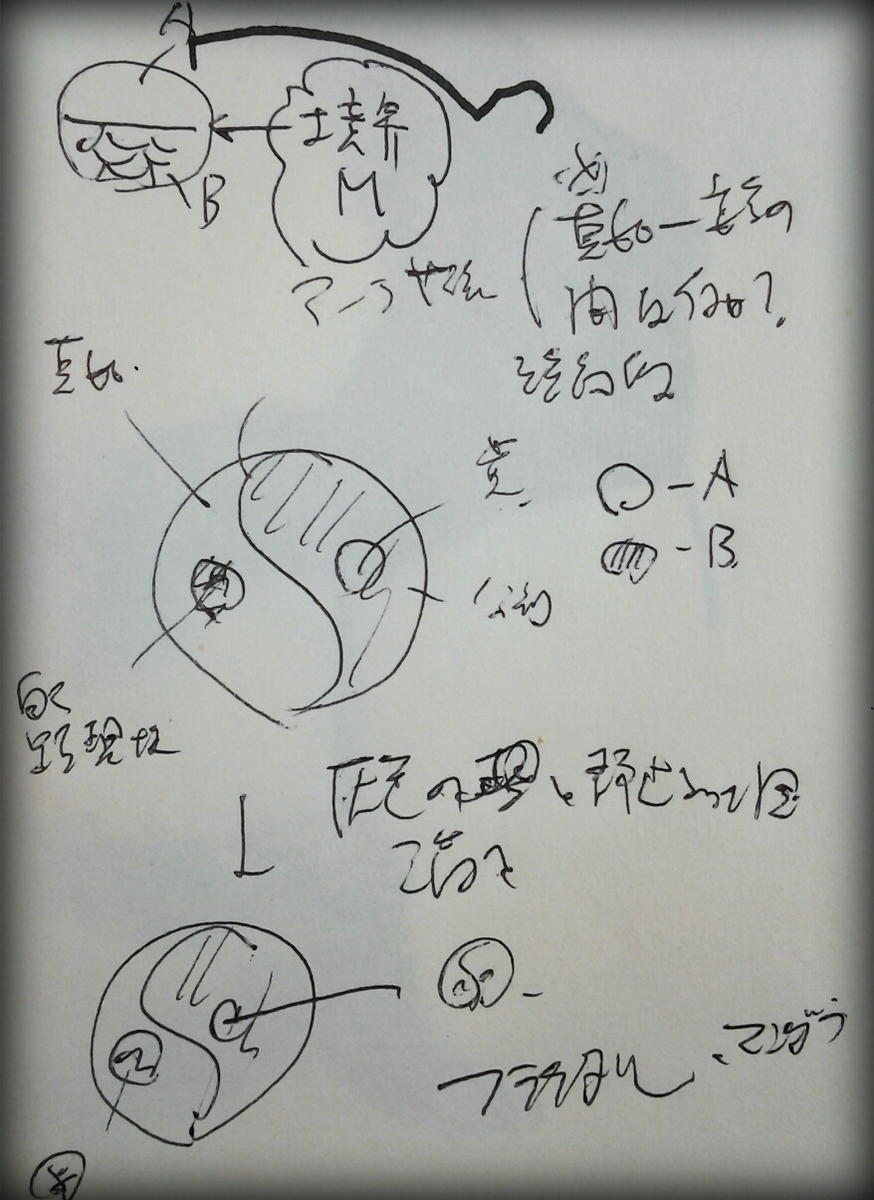

読みながら書いたメモ。

①円の上半分が真如で、下半分が妄念。

②円の上半分が無ー意識、下半分が意識。(無ー意識、はいわゆる無意識ではない。通常の意味での無意識は意識に属する。この無ー意識とは、意識が存在していない状態)

存在と意識とはパラレルに示しうる。それがこの本の、そして大乗起信論のテーマである。

意識とは「存在し続けようとする個」であり、それは空間の分節によって発生する。空間の分節は、物質の生成と同義だからである。

ところで私は、「真如」そのものが「意識」のようなものを持つ、という「共同的意識」説を採らない。それは「真如」を「無数のイデアの種子を含む状態」という考え方をとらないということでもあり、量子論的無(平均すれば打ち消しあって0だが、細部においてはさまざな活動が生じているとする)の状態は、真如に風が吹いた後の状態と捕らえている。それでなければ、真如が部分を持つ、ということになるからである。

真如は「空」だ。それが分節した刹那「部分」が生じ、隔たりが生じる、その隔たりの間をつなぐ「時間」の概念が生ずる。

上記の二分された円の模式図の最大の欠点は、「真如」と「妄念」とが同時に存在っしているかのような錯覚を与えやすい点にある。ひとたび分裂した真如は、もはや真如としての存在を保持できず、かつて「真如であった性質」を保持する部分としてのみ、存続の可能性をもつ。(混合された妄念率が極めて低い部位として)

このとき「分節に侵されない核のような部位がもともとあった」とするのは間違いだ。なぜならそのような核が事前に備わっていたとするのなら、真如はあらかじめ「部分」という分節を保持していたことになるからだ。

そのように断った上で、模式図によって検討を続ける。

①も②も、円の上下は同じである、というのが仏教的理解である。真如が顕現したものが妄念であり、妄念を排したものが真如である。ここから「煩悩即真如」という極端な考えが生まれ、「如来蔵」なる考え方が生ずる。禅においては、如来の頂点Aへ到達したら、今度は妄念の底面Bへ往還し、BにAを見なければならない。それが「二而の目」で、そのように覚知してはじめて「煩悩即菩提」を体現できる。ところで、存在と意識とは同一と考えるのだから、「煩悩即菩提」とはそのままで「空観」と同じこととなる。(ここで、生物学の「系統発生」を挿入しておくことも、今後の展開の手引きとなるだろうか。存在も意識も同様の過程を経る)

「空観」とは「分節の世界に無分節の真如に一体化する」ことであり、これに近い経験として、井筒氏の著作『意識と本質』でサルトルの『嘔吐」を引いている。

もっとも、「空を観る」という体験の仕方は狭く、正確ではない。「空」とは「一」なのだから、それを「観る」という外部知覚体験として捕らえられるはずはないからである。

さて、この「解脱」のために超えねばならぬ膜、無ー意識と意識との間の膜は、「暴流」によって常に流動的だ。この膜を「アーラヤ識」と呼ぶ。これこそが、妄念と悟りとを仲立ちする区域であり、修行はこの「アーラヤ識」を停止させるためのメソッドであるといえる。

下からか上からか

われわれは、「分節世界」に「存在」している。だから、ここから始めるしかない。「物理」とはその意思表明であり、堅実な方法だ。それを「下から上へ」とたとえるなら、仏教(宗教)は「上から下へ」説明するものだ。

私には物理的知識が少ない。だから仏教を援用して考えるのである。

本書に、「海と波と風の比喩」の説明があった。風が煩悩(アーラヤ意)で波が私たちの存在とする。両者はまったく同じ動きをしており、区別がつかない。だが、風が止めば、波は収まる。そして、海という真如だけがあり続けるのだ。という、とても分かりやすいものだ。

だが、この例えの誤りは先述の通り「風が吹くような外部はない」というところにある。従って私は、これを「渦」と考えている。

渦という散逸構造体こそが分節であり妄念でありアーラヤ識以下を生み出す

渦説は、このブログでも幾度か書いている。渦こそが「個」を分別するものである。「渦」は同一構造体内部に、別の構造体を作り出し移動が可能で、それぞれが分離する性質を持ちながら、開放系の環境でありことによって周辺環境との交流をも可能とする。そして渦が止めば、周辺の構造体と一体化する。

私はこれが「存在」であり「意識」でもあると考える。これらの渦は、「真如」に起こる「最初の渦」に派生して次々と発生する。渦は「一」の「内部」に「個有化した複数の渦」を包摂し、干渉しあいながら、渦の動力の治まるまで移動と交流を繰り返す。

原罪とは

このとき、「真如」のみから成り立つ「渦」が「煩悩汚染」されるのか否か?という問題が生じる。煩悩もまた妄念であるのなら、真如は汚染されるはずはないのだ。前世の因果、というものを教団仏教は捨てることができなかった。なぜなら、来世に罰則がないとなれば、現世の治安を守れないからだ。

実際はどうか? 「煩悩=悪」という考えは、仏教には無いものと私は考える。ブッダにとって最大の問題は「生きる苦」である。それは「存在の苦」であり、「有限であることへの苦」であるといえる。そこからあらゆる「罪」が生ずる。それは「この世」において他の渦を制限しようとする行為の総称だ。つまり、「渦」という形態が、必然的に招く行為なのだといえる。

悪とは「渦」の性質で、それは「存在」の形態に他ならない。その意味で「煩悩即解脱」なのであり「草木国土悉皆成仏」なのである。

また、旧約聖書で神の形に作られたはずのヒトがなぜ、罪を犯すのか。という問題がある。神は罪を内包するのか? という問いだが、それは、神が創ったヒトが、神とまったく同じではなかったから、というに過ぎない。二人は「知恵の樹の実」を食べ、結果、善悪を知った、というのだが、これは智慧というより「倫理」である。「倫理」とは「解脱」へ至る智慧ではなく、逆に「分節の世の中」を集団で生きる規則である。(※ その後、二人が生命の樹に手を出す前に、神は二人を楽園から追放すると、以後、ヒトには寿命が生じたという。これは、神がヒトをペットとして作ったことをあらわしている。神の神性とは、永遠の倫理であり、それは神が、「退屈な存在者」だということを示している)

脱線した。妄念は悪ではないから、真如は汚染されない。

それは渦による歪みであるにすぎない。それが渦世界において顕現し、社会生活を営む上で「倫理的に許されない行為」という取り決めが生じた、というのが実際のところだと考える。

従って原罪はないし、罪もないし、因果応報もない。

では薫習とは

ただし、ひとつの渦は、消えて間もなくすぐに生ずる新たな渦(輪廻)に、その余力を影響力として及ぼす。これは以前書いたと思う。

無限とは

渦である存在は、自らの渦の皮膜(水流の際)を通して、空間や時間以前の存在(と感知される)「真如」を、常に感じ続ける。ただ、「有限という妄念(時間と空間に縛られた存在)」だから、「真如」を「無限」というパラドクスとしてしか捕らえることができない。

輪廻からの解脱とは

存在は「真如の渦」であり、「輪廻」もまた真如の「渦の連鎖的生成」に他ならない。ならば、個人の解脱は単に「個別存在としての渦の消滅」にとどまっていてはならない。たとえ「薫習」を起こさないため、自らの渦の影響を0にしたとしても、「真如」そのものが「分裂」を起こすのであれば、渦は止まない。真の解脱が、個では成し得ないということを「大乗」は教えている。それは、「他力本願」などではなく、全員が、個として一斉に存在の渦の後を消すことによって連鎖的な渦による「存在」を根絶することでなければ意味が無い。それでも「真如」はいづれまた「分裂」する。歴史は繰り返されるだろう。

果実と大極図

さて、中論の真如をもとにして、なぜ「一」が分節するのかについて知るために、本書を読んできたのだが、残念なことにその部分については解決できなかった。

本書でも「真如」は「自発的」に「分節」を起こす性質がある。と説明されていた。「顕現したいという意思をもつ」という表記もあった。

結局、「真如」はなぜか突然に分裂する。分裂してその裂け目に向かってなだれ込む流体が渦を巻く。空間と時間と存在が生じる。以上だ。

だが、物として存在しているわれわれが、避けて通れない「無限」の感覚が、蜃気楼のような「真如」の姿だということが分かっただけでも、成果である。

さらに、この渦の断面について、本書に載っていた、二分割の円、よりももっと魅力的なモデル図を着想することもできた。それが、メモにある「大極図」の応用である。 これは、渦を巻く真如のモデルだ。渦はその流れによって、透明ではなくなっている。それを形式的に、真如を白、妄念を黒として考えると、渦の断面はこのようになっていると考えるとおもしろそう、という程度のものではある。

一言でいえば、これは「入れ子」の「螺旋構造」だ。渦の中には渦がある。そのまた渦の中にも渦があり、黒内白、白内黒は繋がっている。また渦の上と下、のみならずその途上の全ての白と黒とはひとつに繋がっている。白黒に互いに呼びかけ、流入しあう。

この散逸構造体はマンダラである。フラクタルであり、リゾームである。以前、こうした断面をもつモノをブログに書いた覚えがある。それは「竜」だ。

古代中国。やはりそこは避けて通れない思想の源泉なのかもしれない。

おわりに

「真如」はなぜ、自己展開するのか?

次回は再び、「脳科学的意識」の観点から考えてみたいと思う。テキストは今読んでいる『意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む統合情報理論』である。